PENEGAKAN supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah terberat yang harus diselesaikan Indonesia sejak republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945.

Menilik 20 tahun ke belakang saja, terdapat sejumlah catatan hitam dalam ranah hukum dan HAM. Amanah gerakan Reformasi 1998 terkait supremasi hukum belum juga terwujud. Ini belum bicara keseluruhan konflik sosial apalagi soal sengketa tanah.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaiannya. Sampai saat ini, masih ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang “tertahan” di Kejaksaan Agung.

Tujuh kasus itu adalah Tragedi 1965; Penembakan Misterius (1982-1985); Peristiwa Talangsari di Lampung (1989); Kasus Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998); Kerusuhan Mei 1998; Penembakan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000).

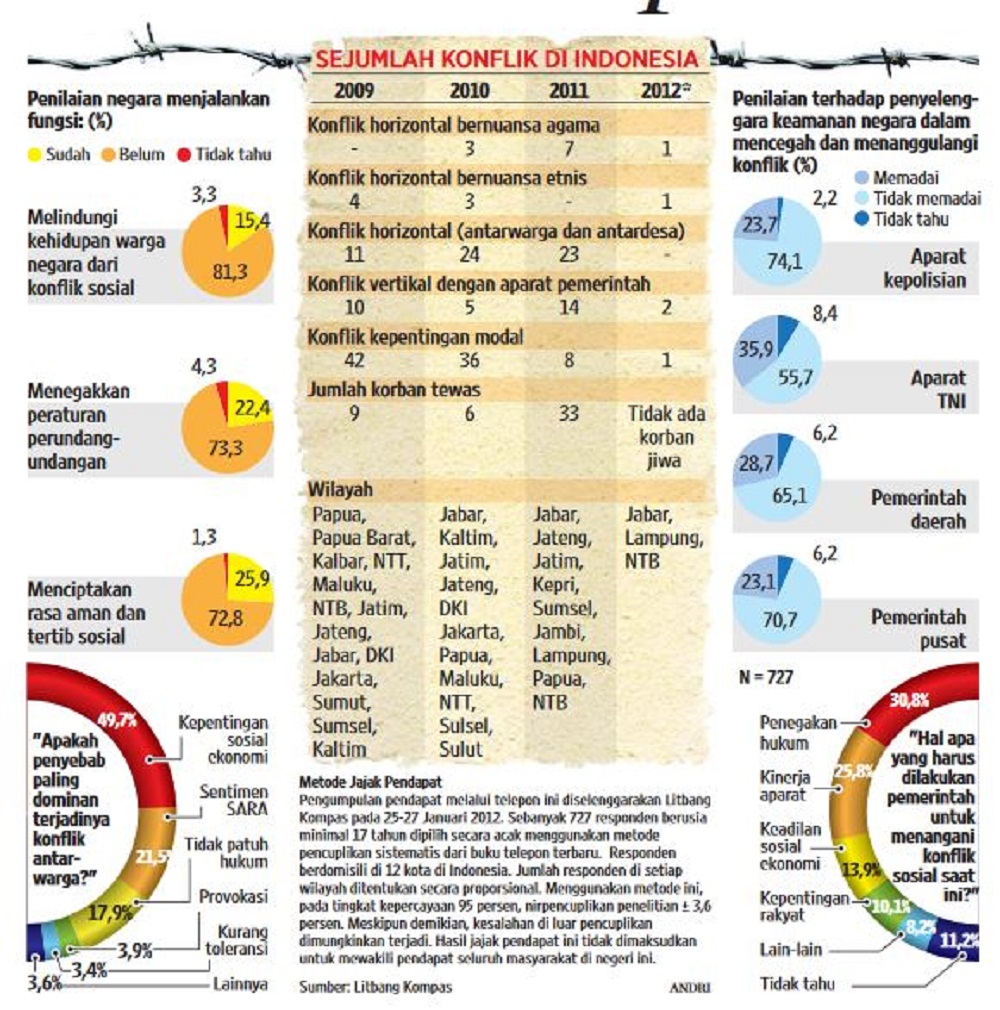

Di sisi lain, rentetan kasus intoleransi keagamaan di Indonesia cenderung meningkat dalam era “kebebasan berdemokrasi”. Sejumlah kasus diskriminasi bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih saja terjadi di negara berasas Pancasila ini.

Bahkan, intoleransi itu berujung konflik berbasis SARA dengan korban jiwa yang tak sedikit. Misalnya, konflik antar-agama yang terjadi di Ambon, Maluku, sepanjang 1999, dan konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001.

Polemik di Papua pasca-reformasi juga menarik untuk menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Setara Institute pada 2016, terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo diakui telah memberikan perhatian lebih terkait pembangunan infrastruktur, namun mengesampingkan penegakan HAM dan penanganan konflik sosial politik.

Berikut ini catatan Kompas.com terkait konflik—terutama terkait suku, agama, dan ras—dan polemik HAM yang terjadi sepanjang dua dasawarsa terakhir, dikutip dari dokumentasi harian Kompas, Kompas.com, dan sumber kredibel lain.

Pelanggaran HAM Berat 1996-1999

PROSES untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru terbilang tidak mudah. Ada pengorbanan besar saat menyuarakan protes terhadap Soeharto kala itu.

Jangan terlewat: VIK Kejatuhan (daripada) Soeharto

Aksi demonstrasi yang berujung mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dapat dibilang sebagai akumulasi “kekesalan terpendam” masyarakat atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir kekuasaan “The Smiling General” itu.

Namun, setelah Soeharto jatuh masih saja terjadi sejumlah catatan hitam pelanggaran HAM dalam mengatasi aksi demonstrasi mahasiswa pada 1999.

Aksi represif aparat keamanan disertai penembakan menyebabkan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang menewaskan sejumlah mahasiswa.

27 Juli 1996

Peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 menjadi momentum yang diingat masyarakat.

Aksi penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri saat itu menimbulkan korban jiwa akibat intervensi kekuasaan yang mengakibatkan dualisme partai politik.

Hasil penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, kerusuhan tersebut mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Penghilangan paksa 1997-1998

Rezim Orde Baru kemudian menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang Peristiwa 27 Juli 1996. Setelah itu, terjadilah kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

Berdasarkan laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM, setidaknya 23 aktivis pro demokrasi menjadi korban. Hingga sekarang, sembilan orang dikembalikan, satu orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang.

Tragedi Mei 1998

Pelanggaran HAM kembali terjadi saat aparat keamanan bersikap represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dan ratusan mahasiswa lain terluka akibat tembakan dengan menggunakan peluru tajam.

Sehari setelahnya, muncul tragedi lain, yaitu Kerusuhan 13–15 Mei 1998.

Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis Tionghoa.

Tragedi Semanggi I

Tragedi ini terjadi pada 13 November 1998. Saat itu mahasiswa berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional, menuntut dihapusnya dwifungsi ABRI, dan meminta Presiden segera mengatasi krisis ekonomi.

Mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitar kampus Universitas Atma Jaya, Semanggi, Jakarta, dihalangi aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Ketika mahasiswa mencoba bertahan, tiba-tiba terjadi penembakan oleh aparat.

Setidaknya lima orang mahasiswa menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya BR Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo.

Kemudian, mahasiswa universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya.

Setidaknya lima orang mahasiswa menjadi korban. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya BR Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Engkus Kusnadi, dan mahasiswa Universitas Terbuka Heru Sudibyo.

Kemudian, mahasiswa universitas Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Sigit Prasetyo dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI) Teddy Wardani Kusuma. Peristiwa ini juga melukai sebanyak 253 orang lainnya.

Tragedi Semanggi II

Peristiwa ini terjadi pada 24 September 1999, saat mahasiswa menolak rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Aturan yang sedianya akan menggantikan UU Subversi tersebut dianggap terlalu otoriter.

Lagi-lagi, aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa kembali menelan korban. Tercatat 11 orang meninggal dunia akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Salah satu korbannya adalah Yap Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia. Yap Yun Hap tertembak tepat di depan kampus Atma Jaya Jakarta.

Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) pada Maret 2002 menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain.

KPP HAM TSS juga menyatakan, “…terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas…”.

Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI/POLRI pada masa itu. Namun, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum meneruskan berkas penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan.

Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Catatan Perubahan Indonesia di Bidang Politik

Konflik Berbasis SARA

SEJUMLAH kekerasan yang terjadi akibat konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan menjadi noda hitam dalam perjalanan reformasi.

Tercatat beberapa kasus yang terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Namun, noda paling hitam itu terjadi di Ambon, Maluku pada 1999; Poso, Sulawesi Tengah pada 2000-2001; dan Sampit, Kalimantan Tengah pada 2000-2001.

Konflik Maluku

Konflik Maluku bermula dari peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Selasa, 19 Januari 1999. Kerusuhan berawal dari bentrokan antarwarga yang dipicu kesalahpahaman di Batumerah, Ambon.

Bentrokan kemudian membesar menjadi kerusuhan antardesa yang penduduk mayoritasnya berbeda agama.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada 18 Februari 1999, kerusuhan juga terjadi di berbagai tempat di Maluku dalam waktu yang hampir bersamaan, dipicu sejumlah isu yang provokatif.

Kontras menyimpulkan peristiwa kerusuhan di Ambon adalah hasil proses akumulasi konflik antarkelompok yang pada mulanya bersifat lokal. Namun, karena keterlibatan peran-peran tertentu dari sejumlah provokator, konflik berubah menjadi kerusuhan dengan skala dan kerusakan yang luas.

Dalam lawatannya ke Ambon pada Minggu, 2 Oktober 2011, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kerusuhan yang terjadi pada 19 Januari 1999 bukanlah murni konflik agama.

Menurut Kalla, persoalan itu sebenarnya berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan sentimen perbedaan agama.

Pada 6 Februari 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi (KPMM) di Maluku mencatat, sejak Januari 1999 hingga Oktober 2000 sedikitnya telah jatuh korban 3.080 orang tewas, 4.024 luka-luka, dan 281.365 orang lainnya mengungsi.

Konflik Poso

Konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen ini terjadi dalam beberapa fase sepanjang akhir 1998 hingga 2001.

Secara umum Human Right Watch mencatat, konflik menjadi besar akibat ketidakmampuan otoritas hukum dan keamanan dalam mengatasi konflik-konflik kecil. Selain itu, faktor politik dan kondisi ekonomi ikut memperparah situasi.

Sejumlah rekonsiliasi pun dilakukan untuk meredakan konflik. Upaya itu kemudian menemui hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001.

Selain rekonsiliasi, Deklarasi Malino juga menyepakati rehabilitasi sosial, pemulangan pengungsi, serta sejumlah program yang mendukung normalisasi kehidupan warga Poso.

Belum diketahui secara pasti jumlah korban akibat Konflik Poso. Namun, dikutip dari dokumentasi Kompas, pasca-Deklarasi Malino pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100 miliar sebagai santunan atas korban tewas yang diprediksi mencapai 1.000 orang.

Konflik Sampit

Konflik antar-etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, bermula dari bentrokan yang terjadi pada 18 Februari 2001, antara warga suku Dayak dan suku Madura sebagai pendatang.

Peristiwa kemudian meluas ke seluruh provinsi ini, termasuk di ibu kotanya, Palangkaraya. Diduga, konflik antar-etnis tersebut dipicu oleh persaingan di bidang ekonomi.

Dikutip dari dokumentasi Kompas, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Sampit. Namun, KPP HAM itu menyatakan tak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus Sampit.

Namun, pernyataan tersebut kemudian dibantah Kontras yang saat itu masih dipimpin aktivis HAM Munir. Menurut Kontras, tak sulit mencari bukti adanya pelanggaran HAM dalam konflik ini. Misalnya, pengungsian paksa yang dilakukan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga dianggap melakukan pembiaran. Padahal, pemerintah telah mendapat peringatan dari Yayasan Al Miftah bahwa konflik berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa.

Antropolog Belanda Gerry van Klinken memprediksi korban tewas mencapai 500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Selain itu, konflik juga menyebabkan lebih dari 25.000 orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi.

Buruknya Pemenuhan Hak Beragama

PEMENUHAN atas hak dan kebebasan beragama masih terbilang buruk sepanjang era reformasi. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2016 misalnya, Komnas HAM menyoroti sembilan kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Komnas HAM mengindikasikan kasus pelanggaran KBB berlangsung bertahun-tahun dan cenderung mengalami pembiaran oleh negara.

Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Pelanggaran atas hak beragama dan berkeyakinan paling parah dialami jemaah Ahmadiyah. Komnas HAM mencatat setidaknya telah terjadi pelanggaran hak asasi jemaah Ahmadiyah di 12 daerah.

Sebagian besar pelanggaran tersebut dilegitimasi oleh peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Barat dan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanganan JAI di Kota Banjar.

Jemaah Ahmadiyah Indonesia menyatakan, dalam kurun 2016-2017 terdapat 11 kasus penutupan masjid Ahmadiyah. Sebagian besar penutupan masjid justru diinisiasi oleh pemda.

Selain penutupan rumah ibadah, pelanggaran atas hak sipil juga dialami oleh 116 jemaah Ahmadiyah yang berada di Permukiman Wisma Transito di Kelurahan Majeluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasus terakhir adalah perusakan terhadap rumah dan properti milik jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada Mei 2018.

Kasus Mushala Asy-Syafiiyah di Denpasar

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah juga dialami oleh umat Muslim di Denpasar, Bali, pada Mei 2008. Sebagian kelompok masyarakat melarang pembangunan mushala Asy-Syafiiyah di Kota Denpasar.

Ketua pengurus mushala, Haji Eko mengatakan, respons sulit didapat dari pemerintah daerah terkait pengusiran dan penyegelan mushala Asy-Syafiiyah.

Pengusiran ribuan anggota kelompok Gafatar

Pada awal Januari 2016 ribuan warga anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka mengalami kekerasan dan diskriminasi saat pengusiran.

Perlakuan diskriminatif juga terjadi saat mereka kembali ke daerah asal. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing, para warga eks Gafatar mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah.

Beberapa warga mengaku mengalami pengusiran, pencabutan KTP, dan pencantuman data pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Peristiwa kekerasan dan perlakuan diskriminatif yang menimpa anggota kelompok Gafatar tak lepas dari hasil keputusan bersama Kejaksaan Agung dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil keputusan bersama tersebut menyatakan bahwa Gafatar merupakan kelompok yang memiliki ajaran agama yang menyimpang dari ajaran pokoknya.

Kasus pembangunan gereja di Aceh Singkil

Pada 22 April 2016, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi dalam mendirikan gereja.

Ketua Forcidas Boas Tumangger mengatakan bahwa pemerintah kabupaten tidak bisa mengakomodasi hak-hak yang seharusnya diterima oleh kelompok umat Nasrani, terkait pemberian izin pembangunan rumah ibadah.

Boas menuturkan, sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI pada 13 Oktober 2015, izin pembangunan gereja dipersulit. Padahal, seluruh persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Tahun 2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah telah dipenuhi.

Selain soal perizinan tempat ibadah, Boas juga mengadu mengenai pendidikan di Aceh Singkil yang belum bebas dari praktik diskriminasi.

Menurut dia, sudah berpuluh-puluh tahun semua Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Padahal, pelajaran agama menjadi satu syarat bagi kelulusan siswa.

Kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang

Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2012. Satu orang tewas, empat orang lainnya kritis, dan puluhan rumah terbakar akibat penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Komunitas Syiah yang mengungsi di GOR Kabupaten Sampang juga mengalami tekanan dalam bentuk lain, yakni berupa tekanan untuk pindah keyakinan dan meninggalkan Syiah.

Hasil laporan Kontras Surabaya menyebutkan, sembilan kepala keluarga didesak untuk membuat surat pernyataan keluar dari Syiah.

Dalam surat pernyataan itu tertera, diketahui dan disaksikan oleh sejumlah pejabat dan tokoh agama setempat, seperti Polres Sampang, Kemenag Sampang, Bakesbang Pol, Sat Brimob Polda Jatim, dan camat setempat.

Kasus HKBP Filadelfia di Bekasi

Selama hampir 16 tahun umat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi belum bisa beribadah dengan tenang. Padahal, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja sudah mereka kantongi.

Perwakilan majelis gereja, Pasauran Siahaan, menilai, pemerintah daerah tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan polemik yang dialami jemaat Filadelfia.

Pasalnya, pemda terkesan melakukan pembiaran terhadap sekelompok masyarakat dari luar wilayah Bekasi yang menolak pembangunan gereja.

Kasus Gereja Yasmin di Bogor

GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah wali kota. Semenjak saat itu, umat beribadah di halaman gereja dan di jalan.

Karena selalu mendapat intimidasi, umat mengalihkan tempat ibadah di rumah jemaat.

Sebenarnya, PTUN Bandung dan PTUN Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB yang berbuntut penyegelan tersebut.

MA melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor.

Namun, saat itu, Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin, tertanggal 11 Maret 2011.

Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT.

Ombudsman RI kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 mengenai pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.

Kerusuhan Tolikara

Kerusuhan di Tolikara, Papua, terjadi pada 17 Juli 2015. Peristiwa tersebut terjadi ketika massa Gereja Injili di Indonesia (GIDI) berusaha membubarkan jemaah Muslim yang tengah menjalankan shalat Idul Fitri.

Menurut imam Mushala Baitul Muttaqiem di Karubaga, Ali Mukhtar, konflik disebabkan miskomunikasi.

Dia mengaku, pihaknya tak menerima surat edaran dari GIDI yang telah direvisi, yang meminta pelaksanaan shalat agar dilakukan di mushala tanpa menggunakan pengeras suara. Oleh karena itu, ia tetap menggelar shalat Id di halaman masjid.

Imbauan itu dikeluarkan pengurus GIDI karena mereka menggelar kegiatan kepemudaan tingkat nasional di lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi shalat id.

Polemik Papua

SELAMA era Orde Baru, Papua sering kali dianggap sebagai provinsi yang kurang mendapat perhatian. Padahal, Papua menghasilkan sejumlah kekayaan alam yang menjadi sumber penghasilan negara.

Saat era reformasi berjalan, sejumlah perubahan sebenarnya telah dilakukan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanahkan otonomi daerah memberikan sejumlah keistimewaan bagi Papua.

Wilayah yang kini terdiri dari dua provinsi, Papua dan Papua Barat, kemudian mendapat status daerah dengan otonomi khusus sejak 2001.

Namun, masih terdapat sejumlah masalah, terutama terkait pelanggaran HAM. Berikut ini catatannya.

Lima pelanggaran HAM berat

Pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua.

Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016.

Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah memprioritaskan penyelesaian lima kasus pelanggaran berat HAM tersebut.

Pemerintah pun membentuk Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menkopolhukam RI Nomor 40 Tahun 2016.

Wiranto menjelaskan, penanganan kasus Wasior dan Wamena saat ini berada dalam koordinasi Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM selaku penyelidik agar mereka melengkapi berkas penyelidikan yang belum lengkap terkait pelaku, korban baik dari sipil maupun kelompok separatis bersenjata, visum et repertum korban, dukungan ahli forensik, dan dokumen Surat Perintah Operasi.

Adapun untuk kasus Paniai, Mapenduma, dan peristiwa Biak Numfor, penanganannya masih berada dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM.

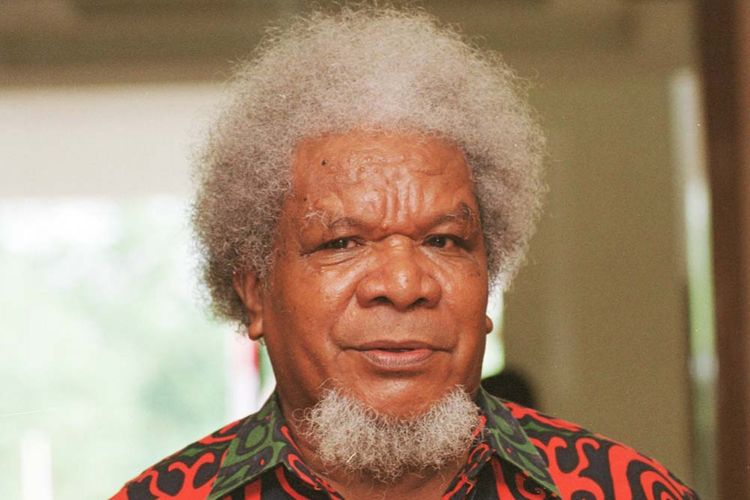

Kasus pembunuhan Theys

Pada 10 November 2001, Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka, dikabarkan hilang dan diculik oleh orang tak dikenal. Theys merupakan Ketua Presidium Dewan Papua.

Sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di dalam mobilnya di Skouw, tak jauh dari perbatasan RI-Papua Niugini. Adapun Aristoteles Masoka sampai sekarang belum ditemukan.

Kematian Theys merupakan kasus yang diduga sarat dengan motif politik dan kepentingan. Berdasarkan catatan Kontras, ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan peristiwa pembunuhan tersebut.

Pertama, dokumen Departemen Dalam Negeri (Juni 2000) tentang rencana operasi pengondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Papua untuk merdeka.

Kedua, fakta di lapangan menunjukkan ada peningkatan kekerasan sampai kematian Theys, dan kekerasan menurun drastis setelah pembunuhan tersebut.

Terkait kasus ini, tujuh anggota TNI dihadapkan ke pengadilan militer. Tujuh terdakwa yang disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, Rabu 5 Maret 2003.

Ketujuh terdakwa itu adalah Letkol (Inf) Hartomo, Mayor (Inf) Donni Hutabarat, Kapten (Inf) Rionardo, Lettu (Inf) Agus Suprianto, Sertu Asrial, Sertu Laurensius LI, dan Praka Achmad Zulfahmi.

Oditur Militer menuntut mereka hukuman 2-3 tahun penjara. Dalam sidang, Oditur Militer menyatakan para terdakwa terbukti bersalah.

Namun, elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) menilai proses pengadilan yang berlangsung merupakan upaya memutus rantai komando saja, bertentangan dengan prinsip imparsial, dan hanya digunakan untuk mengukuhkan impunitas aparat militer yang terlibat.

Pada 2014, Komnas HAM mulai membuka kembali masalah pembunuhan Theys dan hilangnya Aristoteles Masoka.

Komnas HAM mempelajari salinan berkas dari Pengadilan Mahkamah Militer terkait kasus 13 tahun sebelumnya itu. Dari salinan berkas terungkap, para pelaku pembunuh Theys mengakui bahwa mereka sedang melaksanakan tugas negara.

Hal lain yang didapatkan dari berkas tersebut, Theys disiksa terlebih dahulu sebelum dieksekusi.

Baca juga: Rezim Soekarno, Soeharto, dan 20 Tahun Reformasi dalam Hal Ekonomi

Pembunuhan Munir

HINGGA saat ini, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih menjadi misteri. Aktivis yang akrab disapa Cak Munir itu meninggal dunia pada 7 September 2004.

Munir diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam, yang transit di Singapura.

Saat itu, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu hendak melanjutkan jenjang pendidikan di Belanda.

Proses peradilan telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembunuhan Munir.

Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti tetapi ada di penerbangan yang sama dengan Munir, sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan ini.

Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.

Belasan tahun berselang, istri almarhum Munir, Suciwati, dan para aktivis HAM lainnya tetap meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap siapa yang menjadi dalang sebenarnya.

Menurut Suciwati, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir saat mengundang 22 pakar hukum dan HAM pada 22 September 2016.

Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi—sebutan atau panggilan untuk Joko Widodo—menunjuk dan meminta Jaksa Agung segera bekerja menindaklanjuti kasus Munir berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus kematian Munir.

Namun, hingga saat ini, Suciwati menilai pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab meski Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan informasi dan meminta pemerintah mengumumkan hasil investigasi TPF.

Upaya Suciwati dan Kontras berlanjut pada gugatan ke KIP. Dalam sidang putusan, KIP menyatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni Kontras.

Kemudian, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengajukan banding atas putusan tersebut. PTUN Jakarta mengabulkan banding itu.

Atas Putusan PTUN, Kontras mengajukan kasasi ke MA pada 27 Februari 2017. MA memutuskan menolak kasasi tersebut.

Hingga saat ini belum diketahui alasan pembunuhan Munir. Sejauh ini, dugaan yang muncul adalah pembunuhan terkait upaya Munir dalam mengungkap dan menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Tidak Akan pernah Ada satu orang Presiden Indonesia yang Berani mengusut Tuntas Tragedi HAM yang pernah terjadi di Indonesia selama ini, maka jangan Heran kalau Indonesia mendapat julukan a Violent Country in the world

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu berkomitmen untuk menjamin hak asasi manusia (HAM). Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dilengkapi dengan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun begitu, Indonesia sempat diduga telah melakukan pelanggaran HAM di Papua. Hal ini ditanggapi oleh Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, Ketua Departemen Hukum Internasional, dan dosen Hukum HAM Internasional pada Fakultas Hukum UNAIR. Yuk disimak langsung di link berikut ya : http://news.unair.ac.id/2019/01/28/mengurai-permasalahan-hak-asasi-manusia-di-papua/

Teori suh mudah, tapi prakteknya yang sulit. Lha wong orkestratornya pelanggaran HAM malah di angkat jadi Menteri Pertahanan???!?

Teori sih mudah, tapi prakteknya yang sulit. Lha wong orkestratornya pelanggaran HAM malah di angkat jadi Menteri Pertahanan???!?